Электронно-дырочный переход

Подавляющее большинство современных полупроводниковых приборов функционируют благодаря тем явлениям, которые происходят на самих границах материалов, имеющих различные типы электропроводности.

Полупроводники бывают двух типов – n и p. Отличительной особенностью полупроводниковых материалов n-типа является то, в них в качестве носителей электрического заряда выступают отрицательно заряженные электроны. В полупроводниковых материалах p-типа эту же роль играют так называемые дырки, которые заряжены положительно. Они появляются после того, как от атома отрывается электрон, и именно поэтому и образуются положительный заряд.

Для изготовления полупроводниковых материалов n-типа и p-типа используются монокристаллы кремния. Их отличительной особенностью является чрезвычайно высокая степень химической чистоты. Существенно изменить электрофизические свойства этого материала можно, внося в него совсем незначительные, на первый взгляд, примеси.

Символ «n», используемый при обозначении полупроводников, происходит от слова «negative» («отрицательный»). Главными носителями заряда в полупроводниковых материалах n-типа являются электроны. Для того чтобы их получить, в кремний вводятся так называемые донорные примеси: мышьяк, сурьму, фосфор.

Символ «p», используемый при обозначении полупроводников, происходит от слова «positive» («положительный»). Главными носителями заряда в них являются дырки. Для того чтобы их получить, в кремний вводятся так называемые акцепторные примеси: бор, алюминий.

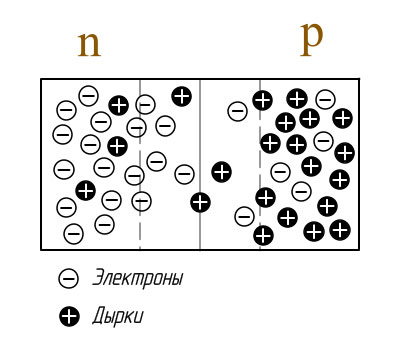

Число свободных электронов и число дырок в чистом кристалле полупроводника совершенно одинаково. Поэтому когда полупроводниковый прибор находится в равновесном состоянии, то электрически нейтральной является каждая из его областей.

Возьмем за исходное то, что n-область тесно соединена с p-областью. В таких случаях между ними образуется переходная зона, то есть некое пространство, которое обеднено зарядами. Его ёщё называют «запирающим слоем», где дырки и электроны, подвергаются рекомбинации. Таким образом, в месте соединения двух полупроводников, которые имеют различные типы проводимости, образуется зона, называемая p-n переходом.

В месте контакта полупроводников различных типов дырки из области p-типа частично следуют в область n-типа, а электроны, соответственно, – в обратном направлении. Поэтому полупроводник p-типа заряжается отрицательно, а n-типа – положительно. Эта диффузия, однако, длится только до тех пор, пока возникающее в зоне перехода электрическое поле не начинает ей препятствовать, в результате чего перемещение и электронов, и дырок прекращается.

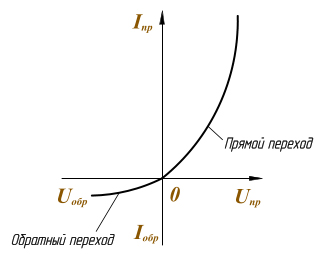

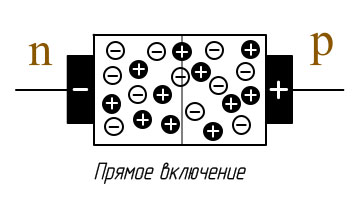

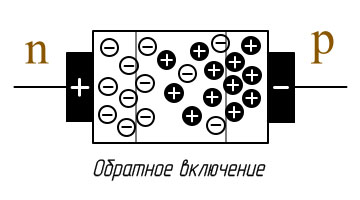

В выпускаемых промышленностью полупроводниковых приборах для использования p-n перехода к нему необходимо приложить внешнее напряжение. В зависимости от того, какими будет его полярность и величина, зависит поведение перехода и проходящий непосредственно через него электрической ток. Если к p-области подключается положительный полюс источника тока, а к n-области – полюс отрицательный, то имеет место прямое включение p-n перехода. Если же полярность изменить, то возникнет ситуация, называемая обратным включением p-n перехода.

Прямое включение

Когда осуществляется прямое включение p-n перехода, то под воздействием внешнего напряжения в нем создается поле. Его направление по отношению к направлению внутреннего диффузионного электрического поля противоположно. В результате этого происходит падение напряженности результирующего поля, а запирающий слой сужается.

Вследствие такого процесса в соседнюю область переходит немалое количество основных носителей заряда. Это означает, что из области p в область n результирующий электрический ток будет протекать дырками, а в обратном направлении – электронами.

Обратное включение

Когда осуществляется обратное включение p-n перехода, то в образовавшейся цепи сила тока оказывается существенно ниже, чем при прямом включении. Дело в том, что дырки из области n будут следовать в область p, а электроны – из области p в область n. Невысокая сила тока обуславливается тем обстоятельством, что в области p мало электронов, а в области n, соответственно, – дырок.

Таким образом, при обратном включении полупроводникового прибора в цепь, переход через контакт двух областей осуществляется с помощью неосновных носителей заряда, количество которых совсем невелико. Поэтому электрическое сопротивление оказывается достаточно большим, а проводимость – незначительной. Это означает, что возникает запирающий слой.